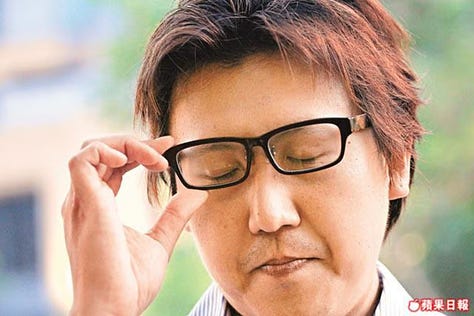

踏入2025年,距離馬尼拉人質事件已過去十五年。當大部分人已淡忘這場悲劇的細節時,有一個人仍在默默承受着失去胞弟的痛苦,並將這份痛楚轉化為追求正義的動力。他就是謝志堅,殉職領隊謝廷駿(Masa)的兄長,一個用了十五年時間詮釋何謂「不忘初心」的香港人。

在這個講求效率和現實的城市,很少有人會為了一件「已經結束」的事情堅持十五年。但謝志堅做到了,他的故事不僅是一個兄長對逝去胞弟的思念,更是一場關於正義、尊嚴和香港精神的深刻反思。

血色黃昏中的生離死別

2010年8月23日,這個日子永遠改變了謝志堅的人生。那天下午,他的弟弟謝廷駿正在馬尼拉執行領隊職務,帶領一個康泰旅行團進行最後一日的行程。誰也沒想到,這個笑容燦爛、熱愛機動戰士模型的大男孩,會在異鄉遭遇如此悲慘的命運。

被革職的菲律賓前警察羅蘭多·門多薩登上旅遊巴士,開始了長達12小時的人質挾持。在這場血腥的對峙中,Masa展現了超越年齡的專業精神。即使被手銬銬在車門扶手上,即使知道自己可能成為第一個犧牲品,他仍在盡力保護團友的安全。

當晚7時21分,隨着一聲槍響,Masa成為門多薩殺害的第一名人質。最終,這場本可避免的悲劇造成8名港人死亡,7人受傷。而謝志堅,從此失去了他最愛的弟弟,也開始了一場長達十五年的追責長征。

菲律賓警方的救援行動令全世界瞠目結舌。特警用鐵錘敲擊旅遊巴士的強化玻璃,這個荒謬的畫面透過電視直播傳遍全球。更令人憤怒的是,關鍵時刻指揮官竟然離開現場用膳,而門多薩弟弟被拘捕的畫面直播,直接刺激了槍手開始殺戮。

痛失至親後的覺醒

2010年9月6日,Masa的喪禮在紅磡世界殯儀館舉行。靈堂內掛着「往生凈土」、「痛失英才」、「浩氣長存」的橫匾,兩副輓聯讚揚Masa盡忠職守,痛斥菲國「劣警殘兵」。看着逾千名親友與素未謀面的市民前來送別弟弟,謝志堅內心五味雜陳。

弟弟的離世讓他痛不欲生,但更讓他無法接受的是,造成這場悲劇的菲律賓政府竟然拒絕承擔責任。在那個悲傷的九月,謝志堅做出了一個改變他後半生的決定:要為弟弟討回公道,要讓世人知道真相,要確保類似悲劇不再發生。

這個決定看似簡單,但對一個普通的香港市民來說,要挑戰一個國家的政府,其難度不言而喻。謝志堅當時並不知道,這條路會如此漫長和艱辛,但他知道,如果自己不站出來,就沒有人會為Masa和其他死難者討回公義。

兩年沉默中的艱難探索

事件發生後的頭兩年,是謝志堅最迷茫的時期。一方面,他要處理弟弟身後事,安撫家人的情緒;另一方面,他要學習如何在複雜的國際政治中為弟弟爭取正義。

2011年8月,謝志堅與倖存者陳國柱、易小玲和李瀅銓組成追責小組,前往菲律賓與當地律師會面,希望循司法途徑追究菲政府責任。然而,石沉大海的結果讓他們意識到,在菲律賓本土尋求正義幾乎不可能。

回到香港後,謝志堅多次申請法援,希望在香港法院控告菲律賓政府,但都被拒絕。法援署的理由是菲律賓可能享有「主權豁免」,勝算不高。這個打擊對謝志堅來說是巨大的,但他沒有放棄,而是決定上訴。

2012年:絕望邊緣的吶喊

2012年8月23日,事件兩周年。這一天,謝志堅接受媒體訪問時,說出了那句讓無數香港人動容的話:「諗唔明特首點解連捍衞港人生命同尊嚴都猶豫。」

當時的特府對事件態度冷淡,拒絕接見死者家屬,只安排下屬官員會面。這種冷漠讓謝志堅深深受傷。他無奈地說:「呢個唔係我所認識嘅香港。」那一年,謝志堅感受到了前所未有的孤獨。菲律賓政府繼續無賴,港府態度冷淡,媒體的關注度也在下降。

但正是在這個最黑暗的時刻,他的內心變得更加堅定:「港、菲政府都似在拖延,讓時間沖淡一切。」他深知時間是最大的敵人,但他決定要與時間賽跑,不讓弟弟的犧牲被遺忘。

堅持背後的思考

在追討的過程中,謝志堅逐漸形成了自己的正義觀和人生哲學。他常常思考一個問題:為什麼要堅持?答案很簡單,也很複雜。

簡單的答案是:為了弟弟。Masa在生命最後一刻展現的職業精神和人格品質,值得所有人銘記。他不能讓這樣的好人白白犧牲,不能讓造成悲劇的人逍遙法外。

複雜的答案則涉及更深層的思考。謝志堅說:「堅持追究菲國責任,是不想立下壞先例,以後香港人外地遇事,人哋見你哋政府咁軟弱,都唔會負責任。」他的堅持,不僅是為了過去的死者,也是為了將來的生者。

更重要的是,謝志堅意識到,在這個充滿妥協和算計的世界裡,如果連受害者的家屬都不為正義發聲,那麼正義就真的死了。他的堅持,是在為整個社會守護最後的底線。

2014年:妥協的智慧

2014年4月23日,經過3年8個月的堅持,港菲雙方終於達成協議。菲律賓政府透過國家警察總長的信函,向受害者及家屬致以「最悲痛的歉意(most sorrowful regret)」,並提供總計約2000萬港元的賠償。

在記者會上,謝志堅一度哽咽,稱事件未能達到最完美結果。但他同時展現了令人敬佩的智慧和胸懷。面對道德兩難,他說:「當我們爭取緊公義,會否又製造另一個不公義?」因為談判破裂可能導致在港工作的菲傭受到牽連。

這種考慮體現了謝志堅的品格。他追求的不是報復,而是公義;他關心的不只是自己的痛苦,還有其他無辜的人。最終,他選擇了接受這個不完美的結果:「已盡力爭取公義,取回公道。」

政治語言中的洞察

謝志堅在追責過程中,深刻體會到了語言政治的精巧。「most sorrowful regret」與「apology」之間的差別,看似微細,實則關係重大。前者可以理解為遺憾,後者則意味承認責任。

他透露,代表菲律賓政府的亞曼達斯在會談中曾說「Sorry」,馬尼拉市長埃斯特拉達也有表示「Apology」,但這些口頭道歉與正式聲明的用詞不同。亞曼達斯隨後在記者會中否認說過「Sorry」,但忘記了是誰提及有關字眼。

這種文字遊戲讓謝志堅深刻認識到國際政治的複雜性。他學會了在維護原則的同時保持靈活。

正義不會永遠缺席

2018年4月,菲律賓總統杜特蒂在訪港期間首次以總統身份正式道歉。這個遲來的道歉,距離事件已過去近8年。對謝志堅來說,這是一個遲來的安慰,但也提醒他時間的力量:堅持終會有回報,正義雖然會遲到,但不會永遠缺席。

謝志堅的故事告訴我們,普通人在面對不公義時,並非完全無能為力。一個人的堅持,可以喚醒社會的良知;一個人的聲音,可以穿透權力的圍牆;一個人的行動,可以為他人點亮希望的燈火。更重要的是,謝志堅的經歷告訴我們,每個普通人都有改變世界的力量。不要小看自己的聲音,不要放棄自己的堅持。因為正如他所說:「就算最後冇結果,都問心無愧。」

昔日香港 Takeaway

在這個充滿妥協和算計的時代,謝志堅的故事如同一盞明燈,指引着我們前行的方向。他的堅持,代表了昔日香港最珍貴的精神特質:不屈不撓、擇善固執、為義執言。

於昔日某個年代,一個普通市民可以挑戰菲律賓政府,可以質疑權威,可以為了正義而不計得失。謝志堅體現的,是那個時代香港人的風骨。謝志堅的故事提醒我們,無論世界如何變化,有些東西永遠不應該被放棄:對正義的追求,對真相的渴望,對弱者的關懷,對美好的堅信。

您已打了美好仗…為義受逼迫的人有福了,因為天國是他們的😭🙏💙R.I.P.🙏🙏