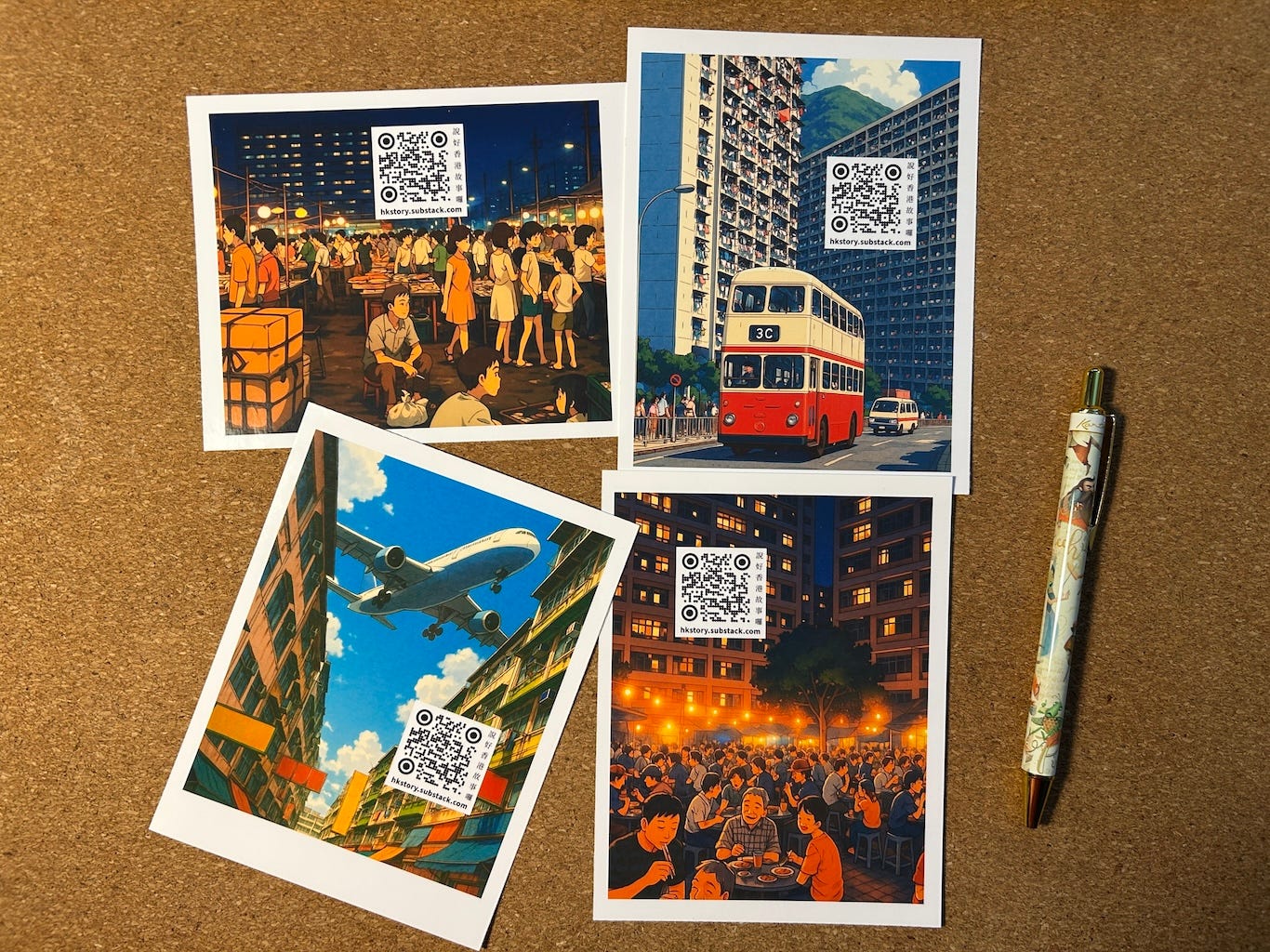

上世紀八九十年代,是香港電視新聞的黃金年代,當年未有互聯網、手機是不能上網的「大哥電話」。每天晚上六點半,萬家燈火時分,無數香港家庭圍坐在電視機前,等待著自己鍾意嘅節目,其中亦包括體育新聞報道。

「波係圓嘅!」這四個字,成為了一整代港人的集體記憶。說出這句話的人,就是伍晃榮,一個用幽默改寫了香港體育新聞格局的傳奇人物。

澳門仔的香港夢

1940年5月24日,澳門一個普通家庭迎來了他們的孩子。誰也想不到,這個在葡屬澳門出生的小男孩,日後會成為香港最受歡迎的體育新聞主播。

1949年,九歲的伍晃榮跟隨家人移居香港。那是一個充滿機遇的年代,也是一個需要拼搏的年代。這個澳門仔帶著一口流利的粵語和對新世界的好奇,在香港這個國際都市開始了他的求學生涯。

在慈幼英文學校的歲月裡,伍晃榮就已展現出了對語言和表達的天賦。1960年,中五畢業的他沒有選擇循規蹈矩的道路,而是大膽地走進了《英文虎報》的大門,開始了他44年的新聞生涯。

那時的他,或許還不知道自己會成為香港首位體育新聞主播。

從商台出走

從《英文虎報》的文字記者,到商業電台的港聞記者,再到麗的電視的體育記者,伍晃榮像一個聲音的流浪者,在香港媒體圈摸索著自己的位置。

1962年,他加入了商業電台。在那裡,他學會了如何用聲音抓住聽眾的心。廣播的魅力在於,你看不見說話的人,卻能被他的聲音深深打動。伍晃榮的聲音,天生就有這種魔力。

但商業電台財經總編輯陳立志慨嘆,早於1964年已採訪東京奧運,經歷67年暴動後,升任商台副採訪主任的伍晃榮,由於沒有大學學歷,結果商台找來留學海外大學生執掌採訪部。

伍不甘被人看死離開商台,證明新聞行業學位非萬能。1975年麗的電視向他招手,邀請他成為體育記者。這一次職業轉換,看似平常,卻為香港電視史寫下了重要的一頁。

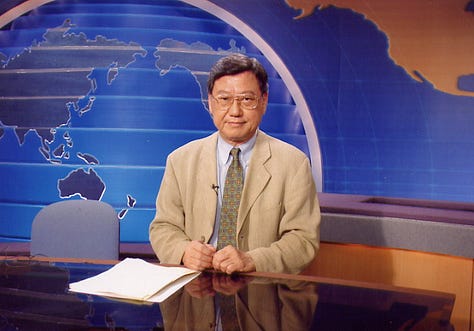

1980年,一個歷史性的時刻到來——伍晃榮成為了香港首位體育新聞主播。

無綫歲月,金句連連

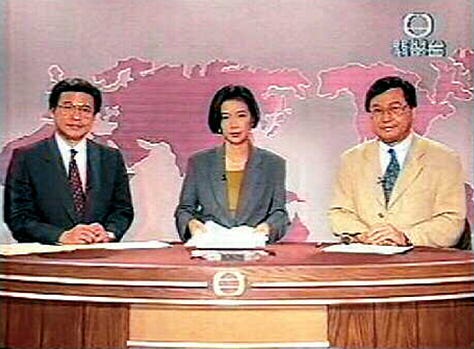

1982年1月1日,新年的第一天,伍晃榮踏進了無綫電視新聞部的大門。這一待,就是23年。這23年,是他個人的黃金時代,也是香港體育新聞的黃金時代。

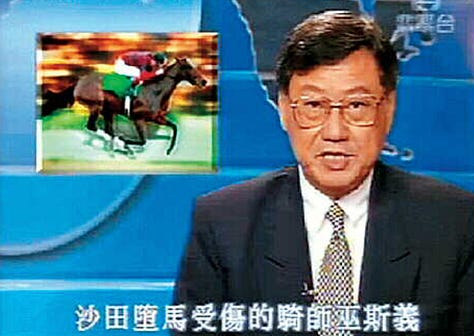

每天晚上的《六點半新聞報道》,只有短短的兩分半鐘體育新聞時間。但就是這兩分半鐘,伍晃榮創造了無數經典時刻。

「波係圓嘅」,這句從1954年德國足球教練口中借來的哲學,在伍晃榮的演繹下,成為了香港人面對人生起伏的智慧座右銘。比賽未到最後一刻,誰勝誰負還是未知數;人生也是如此,總有意想不到的轉折。

「守門員最好嘅朋友係條門柱」,這樣的妙語連珠,讓嚴肅的體育新聞充滿了生活的趣味。觀眾們不再只是被動地接收信息,而是在會心一笑中,愛上了體育,愛上了這個聲音。

創新的代價與堅持

改變,總是要付出代價的。

1990年代,無綫新聞部的人事變動讓伍晃榮鬱鬱不得志。面對挫折,他沒有選擇妥協,而是把失望和怒火化作創作的動力,逐漸形成了那種另類的報道手法。

「畫面先決,先要學懂如何將旁白配合畫面,適時佐以有趣資料,也要適時留白,切忌喋喋不休。」這是他對電視新聞的理解,也是他對專業的堅持。

不是每個人都能接受這種創新。內部有批評聲音,觀眾中也有反對意見。但幸運的是,他遇到了真正的知音——前高層黃應士和鄧慧筠。他們看見了伍晃榮報道手法背後的專業素養和創新精神,給了他最有力的支持。

漸漸地,觀眾開始接受,開始喜歡,開始期待每晚六點半的那個聲音。創新的種子,終於開花結果。

師父的溫度

真正的偉大,不僅在於個人成就,更在於如何影響和培育他人。

在無綫的歲月裡,伍晃榮培養了四名出色的徒弟:伍家謙、林定勤、李俊傑和馮堅成。對他們,伍晃榮不僅是上司,更像是人生導師。

2004年雅典奧運期間,當李俊傑在當地採訪遇到困難,片段趕不及播出時,遠在香港的伍晃榮主動打電話安慰:「唔使擔心,做好自己就可以了。」這通跨越時空的電話,至今仍深深印在李俊傑心中。

伍家謙工作失誤時,伍晃榮不僅沒有責罵,還主動要了他父親的電話,安慰家長不要給孩子太大壓力。「伍Sir同我哋嘅關係,超越咗上司同下屬嘅關係。」這句話,道出了師徒之間的真摯情感。

「冇佢嘅話,體育部冇咁精采,唔會有兩分半鐘嘅體育新聞。」林定勤的這句話,說出了一個事實:伍晃榮用自己的努力和才華,提高了整個體育新聞的地位和影響力。

退而不休的人生哲學

2005年6月30日,一個平常的星期四晚上,卻註定不平常。

那晚的《六點半新聞報道》,破例由體育新聞主播來結束。當伍晃榮說出那句簡單而深情的「呢節新聞報道完畢,再會」時,燈光徐徐轉暗,23年的無綫歲月正式落下帷幕。

但退休對伍晃榮來說,只是人生另一個階段的開始。

「雖然出鏡時間得幾分鐘,不過每個鐘頭都要自己更新新聞,由朝早9點做到夜晚7點幾。」回憶起工作時光,他既懷念又釋然。

退休後的他,立即投入《波係圓嘅》一書的寫作。「總之喺屋企食飯又寫,去廁所又寫,落公園又寫,兩個月就完成本書。」這種創作熱忱,讓人看到一個真正熱愛生活、熱愛工作的靈魂。

2006年世界盃,無綫再次邀請他復出主持節目。「我做開體育新聞,講成場波肯定唔係我專長,叫我返嚟做,我都成日問,叫我返嚟做乜。」謙遜的話語背後,是一份對專業的敬畏和對觀眾的負責。

同行如友,惺惺相惜

在媒體這個競爭激烈的圈子裡,同行往往被視為競爭對手。但伍晃榮和黃興桂的友誼,卻打破了「同行如敵國」的傳統觀念。

兩人相識近30年,都以風趣幽默的方式評述足球,經常互相交換金句使用。「人哋話同行如敵國,但我同佢就同行唔係敵國,我同佢同馬啟仁都好friend好投契。」黃興桂的這句話,道出了真正的君子之交。

「佢每次講體育新聞雖然只係講嗰幾分鐘,但佢都會專登去球場睇晒成場賽事,我好欣賞佢敬業樂業嘅態度。」這是黃興桂對伍晃榮專業精神的由衷讚賞。

「好波不妨一睇再睇」這句金句,很多人以為是黃興桂首創,其實是伍晃榮說先。而伍晃榮的「波係圓嘅」,黃興桂有時也會應用。真正的友誼,就是在彼此欣賞中共同成長。

突如其來的告別

2008年1月,伍晃榮開始感到身體不適。到醫院檢查後,確診為晚期白血病。這個消息,對他和家人來說,無疑是晴天霹靂。

那個曾經說過「波係圓嘅」、總是樂觀面對一切的伍晃榮,這一次要面對的,是生命中最大的不確定性。

2月,病情進一步惡化,他被送到瑪嘉烈醫院深切治療部。原本計劃參與2008年北京奧運節目的他,不得不與這個夢想告別。

4月17日傍晚6時35分,就在他曾經主持過無數次新聞節目的時間,伍晃榮在家人的陪伴下安詳離世,終年67歲。

當晚的《六點半新聞報道》,以插播的方式公布了這個令人痛心的消息。主播許方輝用簡短而莊重的語調宣布:「啱啱收到嘅消息:資深體育記者伍晃榮,啱啱6點35分,喺瑪嘉烈醫院病逝,終年67歲。」

永恆的懷念

5月12日,香港殯儀館福海大禮堂,以天主教儀式為伍晃榮舉行安所彌撒。

靈堂以白色為主調,放滿白玫瑰和百合花,橫匾寫上「主懷安息」。特首曾蔭權及三位司長送上花圈,超過50名市民自發前來悼念。

「先夫伍晃榮走了,未有留下給我大量的金錢、財富和瑰麗的珍寶。有的卻是他數十年七彩燦爛的人生和許多愛護......這些精采的回憶足夠我享用餘生。」遺孀在場刊上的這段話,道出了真正的財富不在物質,而在於那些美好的回憶和深深的愛。

八位生前摯友——黃錦添、黃應士、李德基、衞炳垣、李漢源、梁家榮、陳立志、郭艷明為他扶靈。他們緩緩步出靈堂,送別這位令人敬重的傳媒人最後一程。

昔日香港 Takeaway:波係圓嘅哲學

在那個沒有互聯網、沒有社交媒體的年代,伍晃榮用他的聲音,溫暖了無數香港家庭的晚餐時光。他讓我們明白,專業可以有溫度,嚴肅可以有幽默,新聞可以有人情味。

多年以來,他也用最專業的工作態度與精神,不僅在自己的崗位上做到最好,也間接提昇了整體的新聞報道水準。伍晃榮將職場上遇到不如意,用他自己的方式和態度,也就是「波係圓嘅」精神,完美地克服並且在扭轉了局面!

「波係圓嘅」,這四個字背後,是對生活不確定性的接納,對命運起伏的從容,對未來可能性的期待。比賽未到最後一刻,誰勝誰負還未知;人生未到終點,一切皆有可能。

如今,香港的體育新聞呈現方式已經完全不同,年輕一代或許不太熟悉伍晃榮這個名字。但正如伍家謙所說:「希望大家都會記得,香港曾經有一位很出色很出色的體育新聞報道員,於晚飯時間為我們帶來許多歡樂,他,叫伍晃榮。」