皇后像廣場原本名為中央廣場,1897年為紀念維多利亞女王登基60周年而正式命名。現在它由康樂及文化事務署管理,座落於中環金融區核心。昃臣爵士曾是這個廣場唯一倖存的銅像,他是廣場從帝國象徵轉向民間空間的見證者。

前身中央廣場

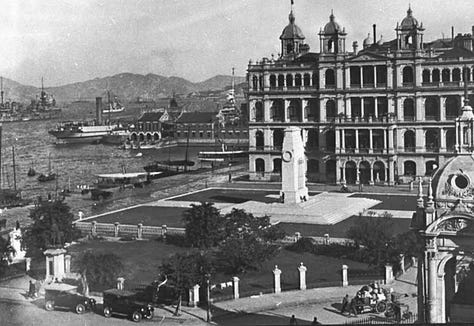

皇后像廣場是在1880年代由港英政府填海造地建成的,他們以中央廣場的名義建立香港的政治象徵中心,那時的香港仍稱作「維多利亞城」。

1896年5月28日,重達3噸的維多利亞女王銅像正式揭幕,被安放在一個拱頂亭座之內。由於翻譯錯誤,「女王」(Queen)被誤譯為「皇后」,這個名稱沿用至今。

最盛時期的皇后像廣場,擁有九個不同的銅像。除了維多利亞女王,還有愛德華七世、喬治五世、雅麗珊王后、瑪麗王后、康諾特公爵、港督梅含理,以及匯豐銀行總經理昃臣爵士的銅像。當時的皇后像廣場,真正成為了大英帝國在遠東的權力象徵中心。

1941年日軍佔領香港後,情況發生了戲劇性的變化。日軍將維多利亞女王銅像和其他英國皇室成員的銅像統統運往日本,準備熔化作為製造武器的原料。原本放置女王銅像的拱頂亭座,被刻有「佔領香港告諭」的石碑所封。

戰後這些銅像運回香港,但維多利亞女王銅像被重新安置在1957年落成的維多利亞公園。從此,廣場只剩下匯豐大班昃臣爵士的銅像,成為這個歷史空間的唯一守護者。

昃臣與三角尖石

關於昃臣銅像,有一個在香港流傳數十年的都市傳說。相傳六七十年代,廣場附近經常有人失蹤,警方也無法尋獲失蹤人士。有人認為昃臣像的姿勢好像從高台跳下來,於是便聯想和失蹤案有關。其後有人請術士於銅像底部四周佈下三角尖石,「封印」銅像,自此亦再無失蹤傳聞。

香港史學會理事施志明指出,這個都市傳說「雖然無法證實真偽,但於廣場上能找到線索,為此都市傳聞添上真實感」。那些三角尖石至今依然圍繞在昃臣銅像底座周圍,成為都市傳說與現實空間交匯的證據。

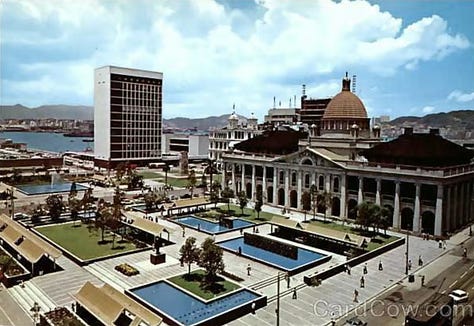

1960年代,政府重建皇后像廣場,這次改建屬於全港綠化運動的一部分。1965年,值匯豐銀行成立100週年,政府委託建築師費雅倫負責設計,加建了噴水池、涼亭及園林綠化設施,融入包浩斯建築風格。

1985年,地鐵中環站K出口開通,川流不息的行人成為了皇后像廣場平日的特色景象。然而,建築評論指出:「設計上不少元素其實很能代表那年代的風格,不過空間反而變得零碎,沒有『人性化』的感覺,真正的廣場意義蕩然無存。」

眾所週知的賓妹廣場

1990年代,皇后像廣場迎來了最多元、最有活力的時期。隨著來港的菲律賓傭工每逢假日都在廣場一帶集會休憩,遮打道在假日都被劃為行人專用區。

這個現象其實源於1982年。當時香港置地為促進周日購物人流,提出把遮打道作為行人專用區,獲政府接納。但意外地,這個措施引來了大批外傭聚腳,形成了今日我們熟悉的「外傭佔中」現象。

2024年香港外傭人口 36.8 萬人水平,由於外傭假日不一定能夠或願意留在僱主家中,且薪金微薄,難以負擔本港高消費的娛樂活動,所以只能在街上聚會、唱歌,作一些低消費娛樂,順便聯繫同鄉。

政府其實早在1994年推行過「海外家庭傭工中心計劃」,在堅尼地城設立中心供外傭休假時聚集。然而,這個政策效果有限。羅致光曾指出,中心每逢星期日吸引約1,800名外傭使用,但以香港外傭人數近38萬計算,使用人數只有不足0.05%。

一些專欄作家曾戲稱皇后像廣場為「賓妹廣場」,但這正體現了香港作為國際都市的多元包容特質。這些離鄉背井的外傭為香港雙職家庭照顧小孩和老人,為本港釋放更多勞動力,貢獻不容忽視。她們只是想在周末找個地方聚腳,紓緩工作壓力,在人道立場上很難說得過去要剝奪這種權利。

羅馬廣場的對比

要理解皇后像廣場的變遷,可以參考古羅馬的廣場傳統。羅馬廣場「除了原來的市集功能外,還是日常的政治、行政、司法、禮儀、宗教、和商業中心」。然而,香港開埠初期卻沒有承傳這種傳統。

曾經有學說指出,「殖民地的城市建設以警備軍事為先,民用城市空間並非重點,而且西方文明的公共空間多少傳承了『聚集、議事』等政治功能,因此在殖民地管治下並不推崇」。

十九世紀時期的皇后像廣場,雖然處於城市核心位置,但不過廣場周邊逐漸被商業建築包圍,彷彿預示了香港金融中心的命運。

到了 1985 年匯豐總行大廈落城,從廣場望過去,滙豐大廈才是最顯眼的建築,廣場上的昃臣銅像代表的匯豐精神,曾經何時也是「國際化、商業導向、務實進取」的代名詞,稱得上曾經是香港的驕傲。

昔日香港 Takeaway:孤獨的昃臣

事實上,匯豐曾幾何時也有其光輝,在亞洲以至全球金融業中獨當一面,成為創新和專業的象徵。但時移勢易,這家百年老企早已今不如昔,至少不再是創新的象徵,也不算得上從前那種專業標準。

在這個不斷變化的城市中,昃臣爵士的銅像依然孤獨地站在那裡。從殖民地到特區,從九個銅像到今日的孤獨守望,他見證了這個廣場的所有變化。在中環這個寸金尺土的地方,昃臣爵士成為了時代變遷最後的見證者。

未來的香港,命運會否也像這銅像?在急速變化的世界中,保持著某種堅持,卻又顯得有些孤獨和不合時宜?

Share this post