對於海運戲院的這個歷史性落幕,很多影迷都有所共鳴,並總結為「一個電影時代的終結」。

海運戲院是位於尖沙咀海運大廈的標誌性戲院,1969年開業。現在它隸屬嘉禾院線旗下,擁有460個座位,其中42個是D-BOX動感座椅。李小龍曾在這裡出席《唐山大兄》首映,創下當年票房神話,成為海運戲院早年成功的經典時刻。

海運戲院見證的不只是電影放映,更是香港娛樂文化的變遷,從1971年李小龍的光輝歲月到2012年張國榮紀念放映。然而,在數碼串流時代的2025年,傳統戲院面臨前所未有的挑戰。

此刻全球戲院業的縮影——Netflix 2025年第一季營收達105.4億美元,成長12.5%;相比之下,全美最大連鎖戲院AMC第一季虧損達2.021億美元,觀影人數持續下滑。串流平臺的扶搖直上與戲院業者的財務低迷,形成強烈對比。

串流衝擊的殘酷現實

海運戲院的結業,正好反映了全球戲院業面臨的嚴峻挑戰。2025年第一季的數據清楚顯示了這場「串流與戲院之爭」的勝負:Netflix營收達105.4億美元,成長12.5%,營業利益率高達31.7%;與此同時,全美最大連鎖戲院AMC卻陷入虧損泥沼,季度虧損達2.021億美元,比去年同期的1.635億美元更加嚴重。

更令人擔憂的是觀影人數的銳減。AMC的票務收入下跌11%,降至4.735億美元,販賣部銷售額減少近12%,降至2.834億美元。今年1月至3月的票房表現是自1996年以來最疲軟的季度,這個數字背後反映的是觀影習慣的根本性改變。

當《米奇17號》、《美國隊長:無畏新世界》、《白雪公主》等商業大片在戲院表現不佳時,觀眾已經習慣在家中透過Netflix等平臺享受電影。正如Netflix執行長Ted Sarandos所言:「電影院過時」,數字顯示「觀眾只想待在家」。

黃金年代的見證者

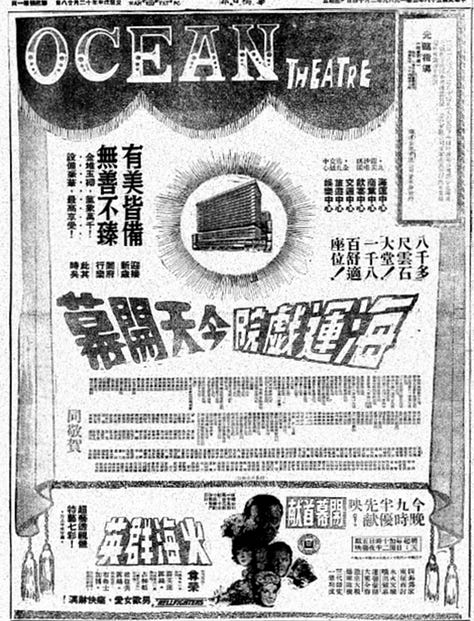

海運戲院於1969年開業,位處九龍核心地帶尖沙咀,屬嘉禾院線旗下的旗艦影院及少數能運作至今的超大型影院,曾為多部電影的首映禮場地。這個時代,正好與今日Netflix稱霸的串流時代形成強烈對比。

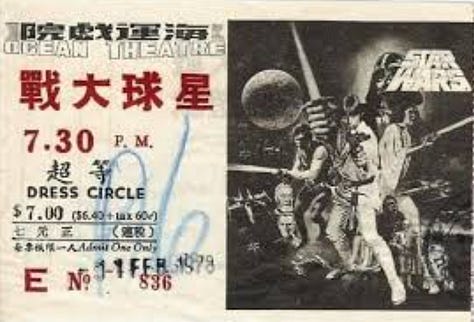

1971年11月,已故武打巨星李小龍親身出席戲院為香港童軍舉辦的《唐山大兄》義映晚會,而該片在短短28日內便創下超過100萬票房紀錄,成為當時全港最高票房電影。這個數字在當年極為驚人——1966年大華戲院下午早場的前座票價僅為港幣0.4元,到了1978年海運戲院上演《星球大戰》時票價為七元。

在那個年代,「入戲院是天大的事」,人們需要精心打扮,把看電影當作重要的社交活動。海運戲院的開業,正好趕上了香港電影的黃金時代。

技術革新的先驅

2013年9月11日,海運戲院進行大型翻新工程,升級設備包括裝修進場通道、售票大堂、小食部及洗手間。影廳設備提升至Christie 4K雙投映機、19.5米闊巨型銀幕及杜比全景聲響系統,座椅更換成特寬藍色毛絨座椅,並加設D-BOX動感座椅。

這次翻新不僅提升了戲院的硬體品質,還引入了震動座椅等新技術。從早年的「破布簾黑幕」到4K數碼投影,從硬邦邦的座椅到震動按摩椅,海運戲院重新定義了觀影體驗。

影廳座位數目於翻新後大幅減低至460個座位,儘管座位數目減少,但仍然為區內最多座位的單一影廳,以及區內唯一同時擁有4K放映設備及杜比全景聲的超大型影廳。

文化記憶的載體

談到海運戲院的文化意義,最經典的要數2012年的張國榮作品紀念放映。在「哥哥」逝世9周年之際,海運戲院選擇播放《烈火青春》及《春光乍洩》,票價65元,成為「IAmWhatIAm」紀念活動的重要組成部分。

這個選擇意味深長——戲院不再只是商業放映場所,更成為了文化記憶的守護者。從1971年李小龍《唐山大兄》的創紀錄首映,到2012年張國榮電影的致敬重映,海運戲院見證了香港電影文化的完整變遷。

除了懷舊放映,近年來戲院也嘗試多元化經營。海運戲院直播世界盃,MCL院線播放經典歌劇入座率達七至八成。這些嘗試說明戲院正在重新定義自身角色,從單純的電影播放場所轉變為多元文化的展示平臺。

最後的告別

6月1日晚上,海運戲院舉行名為「最後尾場——經典盲盒場」的告別放映活動,觀眾可以一同重溫經典佳作,並獲海運戲院紀念卡一張留念。同日推出多項感謝優惠,包括指定套餐40元、限量電影造型杯連汽水40元、限量電影商品40元。

嘉禾院線強調,是次結業因租約期滿,感謝觀眾多年來的陪伴,並期望未來在其他嘉禾戲院繼續與觀眾見面。

海運戲院的故事,不僅是一間戲院的興衰史,更是香港電影文化的縮影。從1969年到2025年,從李小龍的《唐山大兄》到最後的經典盲盒場,從0.4元的早場票到Christie 4K的頂級配置,海運戲院用56年時間見證了香港電影從黃金年代到數碼時代的完整演變。

就像嘉禾院線在告別聲明中所說:「感謝大家多年支持!開業五十六年,盛載無數光影回憶的海運戲院,因租約期滿,將於2025年6月2日起結束營業。」這不只是一間戲院的結業,更是一個時代記憶的終結。

或許,這就是文化的本質——它不僅存在於建築物和設備中,更存在於人們的記憶和情感中。即使海運戲院的螢幕永遠熄滅,即使Netflix等串流平臺已經改變了人們的觀影習慣,即使AMC等全球戲院巨頭都在虧損中掙扎,那些屬於香港電影黃金年代的光榮與夢想,都將在影迷心中永遠閃亮。

面對串流時代的洪流,戲院或許無法抗拒技術革命的步伐,但海運戲院56年來累積的文化價值和集體記憶,卻是任何數碼平臺都無法取代的珍貴資產。這不只是一間戲院的結業,更是一個電影時代的終結。

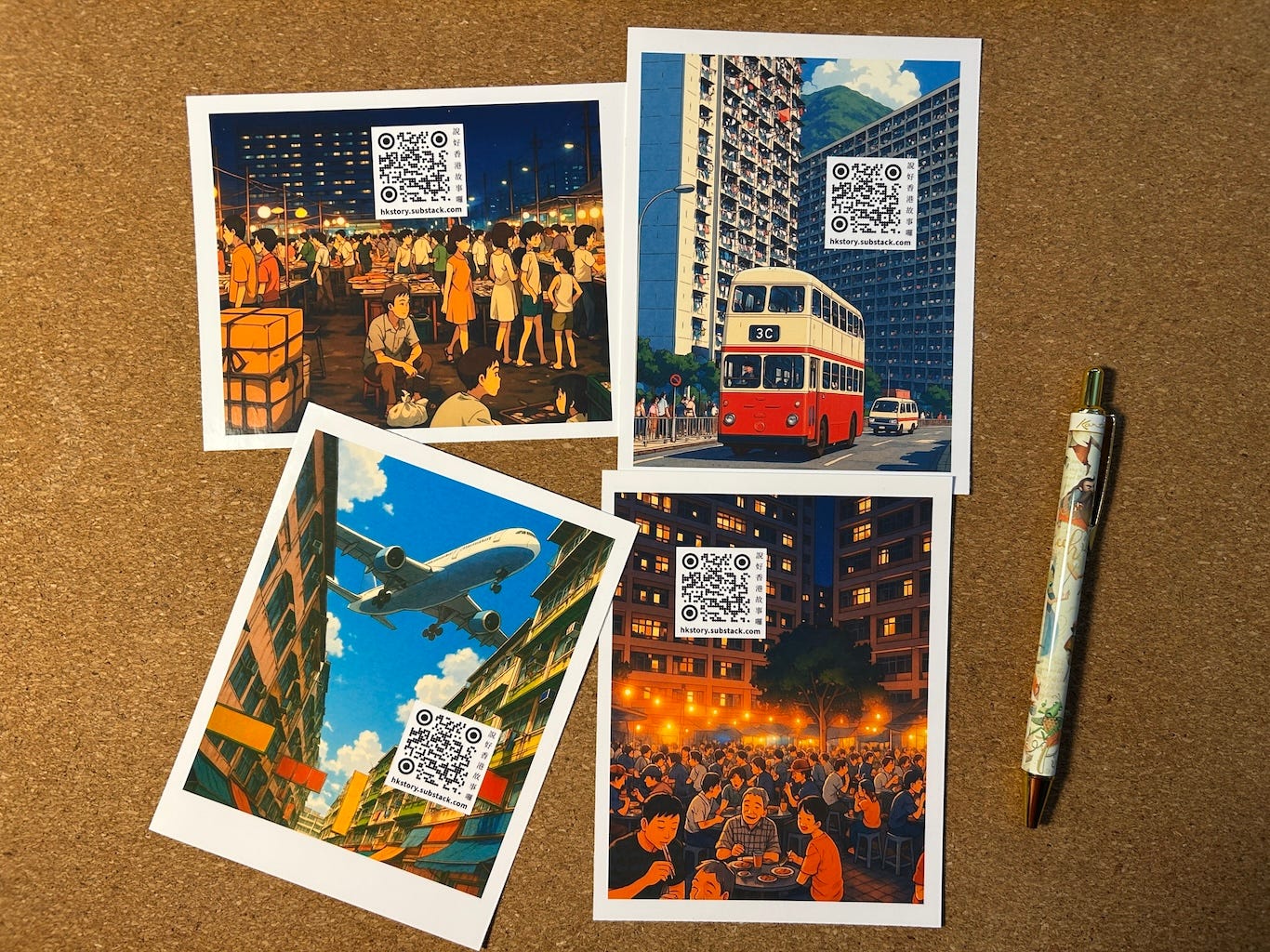

昔日香港 takeaway

變幻原是永恆,戲院業的落幕,不代表電影產業的終結。以日本創意產業為例,早已抬頭成為經濟支柱,沒有因為觀影習慣改變而受影響。從動畫到遊戲,從音樂到時裝,日本的文化輸出在全球串流平臺上反而更加強勢,證明了內容創作的核心價值從未改變,改變的只是傳播載體。

創意往往是需要在變革和限制之下併發。當傳統戲院面臨挑戰時,新的機遇也在孕育中。虛擬實境體驗館、沉浸式劇場、互動娛樂空間——這些新業態正在重新定義「共同觀影」的概念。海運戲院的結業,或許正是港產片轉型的一個契機,提醒我們在懷緬過去的同時,也要擁抱創新的未來。畢竟,真正不朽的從來不是建築物,而是其中承載的創意精神和文化力量。

Share this post