1987年9月30日,香港中文大學的一場宗教辯論會上,李天命向加拿大學園傳道會的韓那拋出一個問題:「全能的上帝能創造一塊祂搬不動的石頭嗎?」

這個看似簡單的問題,卻成為香港哲學史上的經典一擊。能創造,代表上帝不是全能(因為搬不動);不能創造,同樣代表上帝不是全能。這就是李天命式的語理分析——清晰、精準、一劍封喉。

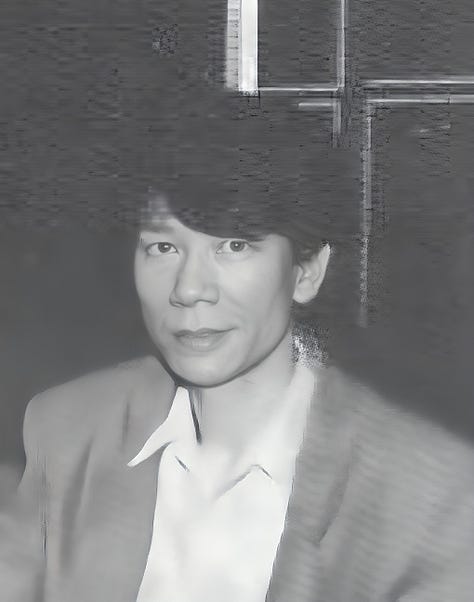

這個在辯論台上運籌帷幄的哲學家,少年時代卻是個不折不扣的問題學生。

從界限街的叛逆少年說起

1945年5月5日,李天命出生於日佔香港。5歲時,他已經開始思考哲學問題,但命運並沒有給這個早慧的孩子鋪設一條平坦的求學路。

九龍城長大的李天命,中學時期在界限街174號的孟氏圖書館翻閱了一本《哲學概論》,從此對哲學留下印象。但他的中學生涯卻充滿波折——在伯特利中學讀到中四,因為打架、逃學、考試作弊被退學。1962年插班德明中學,才勉強完成學業。

誰能想到,這個曾經被學校開除的問題少年,日後會成為香港最有號召力的哲學教師?

1968年,李天命從中大取得文學士學位,1970年獲哲學碩士,1975年在芝加哥大學取得哲學博士。1975年回到母校任教,一教就是30年,直到2005年退休。

「門限為穿」的教學魅力

在李天命任教的年代,哲學系是出了名的冷門。即使早年有唐君毅、牟宗三、勞思光等重要教授和創建者,中大哲學系的學生人數依然少到「搵夠人組織一隊籃球隊都唔容易」,由於家長們根本不知道哲學系是什麼、出路也不明確,因而最不贊成子女讀這一科。

但李天命的課堂卻是個例外。他是中大最有號召力的教師,修他課的學生「門限為穿」——擠破門檻。這在當年的哲學系簡直是奇蹟。

他的魅力何在?除了邏輯清晰、思辨犀利,更重要的是他讓艱深的哲學變得有趣而實用。他不談玄虛的形而上學,而是教你如何識破日常生活中的語言陷阱、如何避開思考的盲點、如何用理性分析問題。

香港電台甚至為他開設網上廣播站,播放演講錄音,分為「方法基礎」、「人生論題」、「關於李天命」等部分,每週還會回答1-2條聽眾問題。

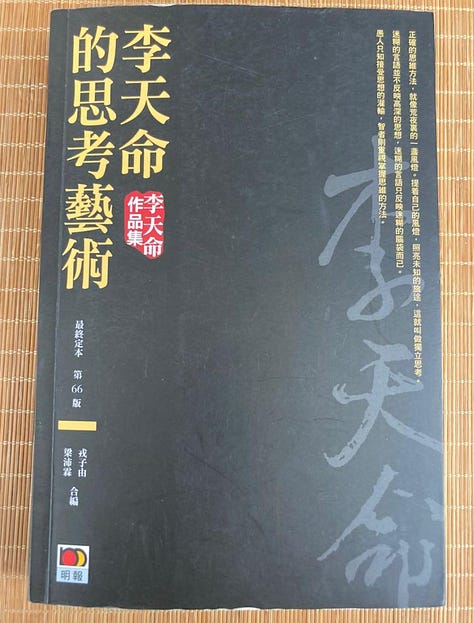

一本書改變香港思考方式

1991年,《李天命的思考藝術》出版,立即成為暢銷書。這本書有多暢銷?坊間流傳一個說法:「可能係金庸武俠小說同聖經以外,香港曾經最暢銷嘅書籍。」總而言之,李天命和出版社都賺得極為滿意。

為什麼一本哲學書能如此暢銷?因為它不是學院派的艱深理論,而是一套實用的思考工具。李天命建構的「思方學」體系,包含了:

思方五環,亦即語理分析、謬誤剖析、邏輯技巧、科學法度、創意策略。這五個環節環環相扣,構成完整的思考方法論。

思考三式,釐清式(「X是什麼意思?」)、辨理式(「X有什麼根據?」)、開拓式(「關於X,還有什麼值得考慮的可能性?」)。李天命稱這三式為「思方的主帥」,是解決問題的先決條件。

三大語害,包括語意曖味、言辭空廢、概念滑轉。李天命用大量例子說明,許多爭論其實只是語言遊戲,一旦釐清概念,問題便迎刃而解。

哲學系的黃金時代

李天命那一代,正是香港哲學系的黃金時代。在此之前,唐君毅創辦新亞書院,奠定儒學研究的基礎;牟宗三獨力翻譯康德三大批判,建立道德形上學體系;錢穆撰寫《國史大綱》,以史學為哲學立根。

在這些大師的光環下,李天命則選擇了一條不同的路,不是建構體大思精的哲學系統,而是推廣實用的思考方法。他讓哲學從象牙塔走入民間,從學院講堂走進書店暢銷榜。

李天命的影響力遠超課堂。港大哲學系副教授劉彥方,專研批判思考方法,創立「思方網」,出版批判思考教科書。劉彥方雖不是李天命的學生,但他坦承:「說到推廣思考方法,不能不多謝李天命的貢獻。」他的教科書及思方網的理論架構,不少地方以李天命論述為基礎。

這說明了什麼?李天命不只是一個哲學教師,他是香港批判思考教育的奠基者。在一個充斥著資訊卻缺乏思辨的年代,他教會了一整代香港人如何清晰地思考。

一個時代的記憶

2005年4月14日下午,李天命在崇基學院陳國本樓講授最後一課《哲學分析》「醒——中乘」,結束了30年的教學生涯。同年7月,他推出《哲道行者》一書。

到了2025年11月26日,李天命逝世,享年80歲,值得一提,因為親建制派政治立場的關係,李天命的晚年的影響力早已大不如前。

回顧他的一生,從界限街圖書館的叛逆少年,到中大最受歡迎的哲學教師,再到影響一整代香港人思考方式的思辨宗師,李天命走出了一條獨特的路,即使不少人認為他「晚節不保」,但大部份人都不會否定李天命及其作品,對於在香港普及和推廣思考方法的重大貢獻。

昔日香港 Takeaway:李天命的思方學

李天命讓香港人知道,哲學不是玄虛的空談,而是實用的工具,也讓香港人明白,清晰的思考是可以學習的,邏輯的力量是可以掌握的。

相信在這個資訊爆炸、真假難辨的年代,李天命留下的「思方學」體系,依然是香港人需要的清醒劑。當我們面對鋪天蓋地的資訊時,不妨問問自己三個問題:「X是什麼意思?」、「X有什麼根據?」、「關於X,還有什麼值得考慮的可能性?」

這就是李天命留給香港最珍貴的遺產,不是艱深的理論,而是一套終身受用的思考方法。